Сообщение о жилищах древних людей. Хр устройство первобытных жилищ

Всем нам со школы известны наименования наших предков с плохо обработанными камнями в неуклюжих руках: питекантропы, древние люди, первобытные люди, пещерные люди. Пещерный человек… Это выражение хорошо знакомо. Оно широко употребимо и в научной среде. Откуда оно взялось? Ну, как откуда. Первобытный человек жил… где?

Когда я учился в школе, на уроках в качестве наглядных пособий использовали специальные плакаты с живописными картинами по изучаемой теме. Хорошо помню в четвертом классе урок природоведения и такую картину: первобытные люди, заросшие колтунами и бородами, в звериных шкурах, кучно сидят в пещере. Перед входом горит огромный костер, на котором жарится что-то съедобное. Весьма наглядная и, главное, убедительная картина.

Примерно в это же время я читал о приключениях Тома Сойера, героя замечательного писателя Марка Твена. И тоже все было понятно и достоверно. Том с девочкой заблудились в пещере, у них были свечи, но они кончились; блуждая, дети нашли убежище страшного индейца Джо… Индеец, как выяснилось, постоянно и не один месяц жил в пещере (не просто в пещере, а в настоящем лабиринте) и неплохо жил, пока детишки малину не обгадили…

Уже студентом я читал об открытых наскальных росписях в пещерах Ласко и Фон де Гом. Среди прочего, обратил на себя внимание рассказ специалистов о самих пещерах. Обратил настолько, что заставил меня поинтересоваться практикой профессиональных спелеологов. И мои детские представления о пещерной жизни рухнули.

Оказывается, в пещерах не тепло и сухо. Совсем даже наоборот. В пещерах холодно, и особенно влажно. Горная порода медленно прогревается солнцем, и если пещера достаточно велика, то не прогревается вовсе. Влажный воздух, который под открытым небом почти неощутим, в пещере конденсирует влагу на холодном камне, и со сводов пещеры постоянно капает. Воздух в пещере не спертый. В большой пещере постоянные многочисленные сквозняки, действует аэродинамический эффект от сужающихся-расширяющихся проходов и щелей, есть постоянная тяга. Развести костер можно, если суметь выбрать место, но прогреть им пещеру нельзя, это все равно, что электрообогревателем отапливать стадион. Современные спелеологи - это хорошо экипированные, здоровые, обычно молодые люди, ищущие экстремальных приключений и не пытающиеся в пещере, скажем, зимовать при наружной температуре минус двадцать. Как же древние люди могли в пещерах жить? И вообще, откуда вдруг взялось такое убеждение?

В 1901 году во Франции в громадной скале был обнаружен грот Фон-де-Гом:

Изображения бизонов, северных оленей, мамонтов, сделанных почти 15 тысяч лет назад охрой и марганцевыми сколами и по сей день вызывают благоговейное восхищение:

Во время Второй мировой войны, в сентябре 1940 года во Франции группой школьников была случайно обнаружена пещера Ласко. Исследования ее проводились уже по окончании войны... Пещера буквально потрясает воображение:

Особенно потрясающе выглядят громадные росписи на ее сводах:

Росписям более 15 тыс лет, они сделаны в эпоху вюрмского оледенения (см. Ледниковая хронология).

В 1959 году советскими исследователями в Каповой пещере в Башкирии:

были обнаружены наскальные рисунки, датированные временем 18 тысяч лет назад:

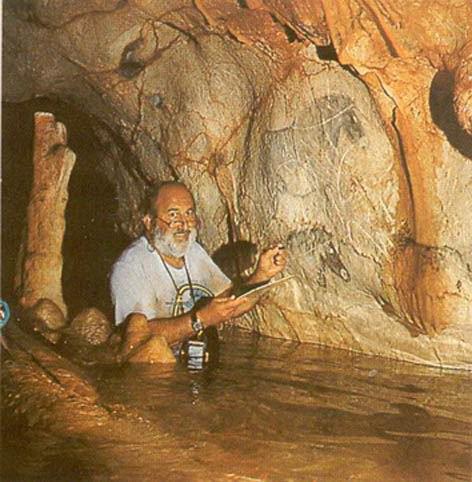

В 1985 году на побережье Средиземного моря дайверами (вход на глубине 37м) была открыта пещера Коске:

Вход в пещеру очень затруднен, он ограничен даже для археологов, при исследованиях 1994г утонуло несколько человек.

Большая часть росписей, по видимому, была уничтожена водой, те, что сохранились датируются временем 17-19 тысяч лет назад:

В 1994 году во Франции была открыта пещера Шове:

Это оказалась одна из самых древних пещер с наскальными росписями, радиоуглеродный метод исследований установил возраст более чем в 30 тысяч лет:

Но вот ведь какая штука обнаруживается, о чем почти не упоминают популярные путеводители – у этих пещер с наскальными росписями есть одно общее свойство. Они были найдены, в сущности, случайно, потому что очень и очень труднодоступны. Где-то нужно плыть подводным туннелем, где-то спускаться по спирали вниз по все сужающемуся проходу, где-то долго подниматься по отвесным уступам, где-то почти ползти через неприметные щели. Каким бы ловким ни был древний человек, совершенно невозможно представить себе, как он, подобно бобру, плавает через туннель в родимую пещерку несколько раз на дню (с добычей в зубах).

У непредвзятого ученого (да и просто любознательного туриста) возникают совсем другие ощущения… От яркого дневного света человек вдруг погружается в полутьму, которая расступается лишь при неверном свете факела. Через каменные преграды человек протискивается узким проходом, изгибающимся и грозящим обмануть. Путь не кончается, и человек вдруг теряет ощущение связи с земной поверхностью, с солнцем, небом, самой жизнью. Путь утомляет, а каменные своды все давят, напрягают сознание… И все вдруг заканчивается – человек вступает в обширную пустую пещеру. Меняется звук шагов, он становится гулким. Меняется воздух – на входе в пещеру сквозняк. На сквозняке начинает трещать факел, и человек зажигает еще несколько. При свете взгляду открывается полная картина – своды и стены пещеры покрыты живописными картинами. Картины эти символичны и выполнены очень масштабно, они заставляютчеловека пристально всматриваться в себя, заставляют ощутить человека частью изображенной реальности…

Нужны ли еще разъяснения? Любому ясно, что живописные пещеры не жилища.

Это храмы.

Да, наши предки не были атеистами, но они пытались найти объяснения и миру вокруг себя, и своему месту в этом мире. Особенно показательно, что пещеры с наскальными росписями находят или много выше, или сильно ниже уровня привычного обитания человека в природной среде. Это характерно для культуры шаманизма, для исповедания культа духов, живущих в параллельных мирах (хороший рассказ В.Пелевина «Бубен верхнего мира»). Многие коллеги-ученые полагали, что наши предки в палеолите были слишком примитивны, чтобы исповедовать шаманизм. По мнению коллег-ученых, наши предки вообще были почти что животные. Хотя есть доказательства сравнительно высокой культуры быта, ничем почти не отличавшейся от культур сегодняшних народов-изолятов, а вот они-то (!) как раз и практикуют шаманизм… Ведь все сходится одно к одному, не нужно только цепляться за уважаемые в прошлом, но давно уже не актуальные теории.

Итак, наскальные росписи – свидетельства не кучного проживания племени в огромных пещерах, а свидетельства развития религиозных взглядов на мир у наших предков.

Что же тогда, пещерный человек выдуман в кабинетах, и в пещерах никогда не жил? Почему, жил. Только не так, как представлялось в тех же кабинетах.

Представим себя в роли туриста. Вот мы в карельской тайге (приледниковая обстановка потому что), нас группа человек пять-шесть. У нас палатка и вообще. Будем мы искать пещеру? Специально вряд ли. А если наткнемся случайно? А тогда в пещере палатку и раскинем, все-таки дополнительная защита и от непогоды, и от неожиданностей. Ну, и костер рядом со входом разведем, и проще, и надежней. Что еще? Если место хорошее, вода рядом, сделаем пещерку временной базой. И все, пожалуй.

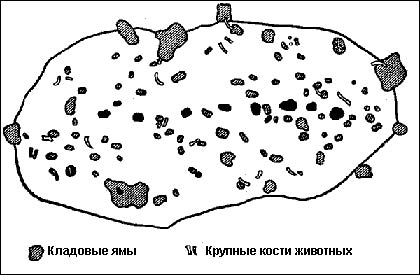

Вот! Вот именно такие находки и делали археологи. Недалеко от Хайфы (Палестина) есть горный хребет Карм-Эль . Он невысок, всего полтысячи метров над морем. В его отрогах есть много разнообразных пещер, разной степени величины и доступности. И в некоторых археологам удалось обнаружить культурные слои невероятной толщины! До 15 метров (Табун и Скулл)! То есть люди тысячелетиями жили в этих пещерах в теплом и мягком климате Средиземноморья. А сами пещеры – всего ничего, немногим больше школьного спортзала. И в каждом культурном слое сходная картина – следы от небольших очагов, следы от опор для примитивного жилья (наподобие чума или вигвама), обложенного по периметру булыжником, и погребения (о них в другом месте).

Раскопки в Палестине начались очень давно, еще в 19 веке. Ведутся они и по сей день. И с легкой руки первых докладчиков о находках, древних людей в обиходе и прозвали пещерными. А уж когда были открыты пещеры с росписями в Европе, название «пещерный человек» стало общеупотребительным, даже научным, вот только смысл за этим названием почти потерялся.

Каким же было настоящее жилище древнего человека? Жилище, следы которого и находят в разных пещерах и на стоянках? Разным оно было.

Для основы конструкции такого жилья редко использовалась древесина, во-первых, подходящей древесины в ледниковый период было мало, она находилась только дальше к югу,во-вторых, не было достаточно развитой технологии обработки древесины и орудий для этого. Несущие конструкции делали из костей. Из костей крупных животных, обычно и чаще всего – мамонтов.

Череп крупного самца надевался на шест или несколько связанных бедренных костей и ставился вертикально на бивни. С затылка череп подпирался другими черепами, меньшего размера, бизона или пещерного медведя. Нередко использовались и черепа мамонтят… причем, как показывает современный анализ, это часто были мамонтята-эмбрионы… да, наши предки не были гуманистами-экологами (см. Об охоте древнего человека) и убивали беременных самок так же легко, как и другую дичь.

Конструкция оборачивалась (позднее, видимо, и обшивалась) шкурами того же мамонта или бизона. Такая конструкция могла вместить от 6 до 12 человек. Были и более грубые, более примитивные конструкции, шалаши из костей и шкур вместимостью не более двух-трех человек. Не правда ли, такие жилища очень контрастируют с привычной картиной «пещерных» дикарей и сильно напоминают быт все тех же народов-изолятов, американских охотников на бизонов и северных охотников на оленей, индейцев и лопарей? Типичный вигвам, типичная яранга. Просто и различия не сразу увидишь…

Рис.1 "Контуры жилищ на фоне мамонта и бизона из Фон-де-Гом"

Рис.1 "Контуры жилищ на фоне мамонта и бизона из Фон-де-Гом"

Рис.2 "Изображения жилищ из различных пещер различных культур"

Рис.2 "Изображения жилищ из различных пещер различных культур"

Подлинные жилища первобытного человека еще раз и со своей стороны неопровержимо доказывают: не было никакого человеческого стада, массово бродившего в приледниковой тундростепи и гревшегося в пещерах.

Были племена численностью 200-300 человек, но и они не жили кучно, каждое стойбище из 8-10 жилищ предполагало проживание 50-80 человек.

И в каждом отдельном жилище могли жить или двое людей, или от силы десяток. Именно такой стандарт человеческого жилья существует во всех культурах и в наше время.

Использованная литература: "Искусство Древнего мира", П.Любимов, 1971, М, "Просвещение"; БСЭ, статья "Наскальная живопись"; Статья доктора ист. наук Е.Дэвлет "Альтамира - королева расписных пещер" http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/12_04/ALTAMIRA.HTM ; "Занимательная спелеология", В.Дублянский http://wildportal.ru/peshera/550_peshera_0.html .

Пожалуйста, Ваши дополнения, комментарии и вопросы.

История развития человека длится уже не более пяти миллионов лет, но не всегда люди имели такие комфортные жилища, как сегодня. Удивительно, но первобытные люди не видели в жилище средство укрытия от ненастья или холода, как ни странно, но такой цели гоминиды не преследовали. Если мы посмотрим на других представителей животного мира, то увидим, что у всех их тоже есть жилища, даже птицы вьют гнезда, а грызуны проделывают норки.

Первым видом жилища человека считается пещера. Пещеры найдены во многих уголках Земного шара и свидетельствуют о том, что в них кипела жизнь. Большая часть историков приводит в доказательство жизни в пещерах следы от костров, многие из них горели десятки, сотни и тысячи лет, обогревая жителей своим теплом и защищая их опасных хищников. В каждой пещере заселялось по несколько десятков человек, таким образом, их можно назвать первыми коммуналка, изобретенными людьми. Казалось бы, факты, указывающие на то, что именно пещера была жилищем первобытного человека, являются бесспорными, однако в последние годы появилась группа историков, утверждающих, что пещера выступала в качестве культового места. Имеются данные свидетельствующие о ней как о месте содержания умерших предков и черепов. Часто встречались случаи постройки жилищ на входе в пещеру, но не в них самих.

В поддержку этого предположения можно привести неопровержимый факт того, что не в каждом регионе земли есть пещеры, но тем не менее человек расселялся практически везде, в том числе в степных зонах, где не было скал и пещер. Эти же источники повествует о шалашах, располагавшихся вначале на деревьях, а потом опущенных на землю, как о первых жилищах. Каркасом служили ветки, а обносились они шкурами диких животных. Такие жилища были небольшими - всего 2-2,5 метра в диаметре. Жилища первобытного человека не были постоянными, так как люди были вынуждены постоянно перемещаться с одного места на другое в поисках растительной и животной пищи.

Позже, в эпоху ледника, появляются землянки и полуземлянки. Они уже были жилищами в полном смысле этого слова. После того как ледник начал отступать, стали уходить вслед за ним и крупные шерстистые животные, являющиеся основным объектом охоты. Они-то и привели первобытных жителей Евразии в места сурового северного климата. Здесь люди были вынуждены строить постоянные жилища и укрываться в них местного холода. Однако, не только на севере стали появляться постоянные землянки и полуземлянки - их начали строить во всей ойкумене. Эти жилища возводились в зависимости от климатических условий на 5 и более лет. Их прекращали использовать тогда, когда подгнивали опорные столбы, на которых держалась крыша. Теперь коротко об этих видах жилищ.

Полуземлянки. Сооружался подкоп на полуметровую глубину, затем в землю вбивались толстые ветки деревьев или кости и бивни мамонтов - они выступали в роли стен, утепленных шкурами и листвой. В центре находился очаг, обложенный камнями, а вся поверхность пола была засыпана толстым слоем песка и выступала в роли одной большой лежанки.

Землянки. Сооружался котлован, иногда глубиной до метра. Стены уже делались не из веток, а из бревен. Свод держался за счет вертикальных столбов по периметру жилища. Крыша покрывалась корой деревьев, затем устилался дерн и сверху производилась земляная насыпь толстым слоем. Окон не было, выход был один, чаще всего "смотревший" в сторону реки. В таком помещении проживало в среднем 20-25 человек. Понятно, что ни о каком комфорте не было и речи: внутри было темно, душно и сыро.

Таким образом, мы пришли к выводу: факт, доказывающий всему миру то, что пещера явилась жилищем первобытного человека, не совсем точен. Люди селились на входе в пещеру, а саму ее использовали для других целей. Касаемо всевозможных шалашей, выяснилось - именно эти постройки сооружались человеком с самых древнейших времен, а у некоторых народов они и по сей день выступают в роли основного жилища.

ХР. 2.7.19. Эпоха мифических цивилизаций. Устройство первобытных жилищ.

Александр Сергеевич Суворов («Александр Суворый»).

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Опыт реконструкции последовательности исторических событий во времени и пространстве в корреляции с солнечной активностью

Книга вторая. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДО НАШЕЙ ЭРЫ.

Часть 7. Эпоха мифических цивилизаций.

Глава 19. Устройство первобытных жилищ.

Иллюстрация из открытой сети Интернет.

Кайнозойская эра. Антропогеновый период. Плейстоцен.

Древний каменный век. Средний палеолит.

Плейстоцен. Поздний каменный век. Поздний палеолит.

52 000 до н.э.

Весь мир. Уровень мирового океана. Северное полушарие. Африка. Холодный климат. Сибирь. Беренгия. Северная Америка. Жилище из костей. 52 000 до н.э.

Вюрмское, Вислинское, Валдайское, Зырянское, Висконсинское оледенение (70 000-51 000 до н.э.). Продолжение стадии похолодания «гляциал Вюрм II В 1-2 (Перигор IV-VI)» (59 000-51 000 до н.э.). Стадия древнего Верхнего Плейстоцена (134 000-39 000 до н.э.). Уровень мирового океана на 50-55 метров ниже современного уровня.

Множество животных Мамонтового комплекса даёт обилие не только мяса, но и естественных ресурсов, необходимых для жизнедеятельности первобытных людей.

Разбивая кости камнями, люди обратили внимание на то, что сколы костей имеют ровный острый край. Такой острой костью можно резать мясо, прокалывать шкуры, очищать от коры и даже обтачивать палки, колы-копья.

Множество животных Мамонтового комплекса обеспечивало человека множеством разнообразных костей.

Кочевые охотники, как правило, уносили с собой добытые на охоте куски мяса (в том числе и на костях) в места стоянок и обитания остальных членов своих общин, родов и семей. Однако унести с собой на кольях-копьях-носилках или кольях-копьях-перекладинах можно только ограниченное количество мяса или охотничьей добычи.

Первобытные охотники данного времени неизбежно и естественно поступали наоборот – приводили к туше поверженного или найденного мёртвым мамонта, носорога, быка или иного крупного животного всю свою общину, род или семью.

Весьма вероятно, что одна туша мамонта могла прокормить крупную общину (до 30 человек) в течение нескольких месяцев. При этом людям надо было как-то жить, работать, спать, заниматься хозяйством, спасаться от непогоды и изменений климата.

Пещеры пригодные для проживания человека крайне редки на равнинах Евразии. Поэтому первобытные люди издревле, ещё со времён гоминид, строят себе жилища.

Самые обычные, естественные и простые жилища-убежища обитателей степных равнин могут быть только в виде нор-землянок.

По примеру степных животных первобытные люди данного времени находят подходящие места на склонах местного рельефа, роют неглубокие ямы-норы и накрывают их всем, что попадётся им под руку – ветками кустарников и деревьев, травой, дёрном, землёй, шкурами убитых или павших животных.

Получив в результате охоты на мамонтов великолепные большие кости и бивни, первобытные люди данного времени могли и весьма вероятно уже использовали их для строительства временных или постоянных жилищ-убежищ.

Этому строительству полуземлянок-жилищ способствовало умение добывать и поддерживать огонь.

Тепло огня костра уносится в небо. Только небольшая его часть достаётся людям, находящимся вокруг костра.

Огонь даже небольшого костра-очага под крышей жилища даёт много тепла и света, а само жилище становится тёплым и уютным.

Яма-нора-землянка почти не выступает над поверхностью земли и не видна в складках местности, сливается с ландшафтом. Поэтому её трудно обнаружить. Глубокая яма-нора-землянка идеально подходит для хранения в холодной земляной глубине мяса и других съестных запасов, является местом схрона – сохранения, хранения и сокрытия ценных ресурсов, запасов, вещей и предметов.

Однако имеющимися в данное время ручными орудиями труда в одиночку или небольшой семье из нескольких человек очень трудно выкопать такую большую яму-нору-землянку, чтобы в ней могли поместиться все члены кровнородственной общины или рода. Поэтому неизбежно и закономерно возникновение больших наземных общинных или родовых жилищ.

В тёплом или жарком климате проблема общинного жилища решается относительно просто – строительством огороженного ветками или прутьями пространства с кольями подпорками травяной крыши.

На европейских, азиатских и сибирских равнинах в данное время различных видов костяных орудий гораздо больше, чем каменных. Орудия из кости, рога и бивней мамонтов распространены по всем обитаемым территориям Евразии.

На территории Восточно-Европейской (Русской) равнины кости и бивни мамонтов и других крупных животных Мамонтового комплекса, возможно, впервые используются в данное время для строительства жилищ.

Классические неандертальцы и кроманьонцы вкапывают бивни мамонтов в землю в качестве опорных столбов-балок. Длинные лёгкие кости рёбер мамонтов и кости других животных привязывают к бивням так, чтобы получился каркас жилища.

Потом каркас из костей накрывается шкурами, а их края придавливаются тяжёлыми костями-позвонками.

Для поддержания крыши, украшения или устрашения использовались ветвистые рога оленей, черепа хищных животных. Вполне вероятно, что бивни мамонтов и рога различных животных уже являются знаками отличия, знаками-тотемами.

Особенно много полезного получал первобытный человек данного времени от мамонтов.

Мясо мамонта обеспечивало большую родовую семью или общину питанием и хозяйственной деятельностью на несколько недель или месяцев. Шкура мамонта обеспечивало тепло в жилище и защиту от непогоды. Кости мамонта шли на строительство новых жилищ и изготовление костяных орудий труда. Волосы мамонта использовались для шитья одежды и изготовления длинных верёвок-арканов. Жир мамонта обеспечивал жилища светом и теплом.

Особенно ценятся первобытными людьми бивни мамонтов. Первобытные люди данного времени даже умеют каким-то способом выпрямлять изогнутые бивни мамонтов.

Этот красивый и прочный материал используется для изготовления украшений, фетишей, амулетов, оберегов и даже музыкальных инструментов (трещотки из кости и бивня мамонта).

Издревле первобытные охотники и собиратели предпочитают селиться на ровной или слабо пересеченной местности поблизости от воды. Лучше всего, если место стоянки или обитания находится на некоторой возвышенности, ограниченной по бокам водой, густой лесной или кустарниковой чащей или иными естественными препятствиями.

Такое место обеспечивает хороший обзор, естественную защиту и возможность успешной обороны места проживания. Кроме этого, возвышенное место относительно быстро освобождается от излишков влаги в непогоду.

Возможно, уже в данное время поселения первобытных людей данного времени располагаются неподалеку от ручьев или озёр, у слияния или разветвления рек, на возвышенностях равнин или пологих склонах холмов.

Однако более предпочтительными для обустройства постоянных или полупостоянных стоянок и стойбищ традиционно считаются речные террасы, возвышенности с крутыми откосами, гроты и пещеры.

При этом первобытные охотники и собиратели данного времени, несомненно, уже пользуются временными жилищами типа шалаш или заслон от ветра во время своих многодневных походов.

Гроты и пещеры, норы и землянки, вероятнее всего, используются первобытными людьми для проживания в зимнее время, в периоды резких изменений погоды и климата. Кроме этого пещеры используются для рождения и выращивания детёнышей, для проживания и содержания стариков-старейшин, а так же как схроны-хранилища ценных ресурсов, вещей и предметов.

Климат и погода, несомненно, в значительной степени обуславливали образ жизни и тип жилища первобытных людей всего Каменного века.

Обитатели тропиков и субтропиков (Африка, Ближний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Малайзия, Австралия и Океания) в засушливые периоды могут вообще обходиться без жилищ или удовлетворяются легкими временными шалашами. Только в дождливый сезон они ищут естественные или строят искусственные жилища-убежища.

На открытой местности без естественных скальных навесов или углублений первобытные люди данного времени, несомненно, строили жилища-полуземлянки или землянки, с жёстким, часто куполообразным каркасом-крышей. Такая конструкция жилища естественно возникла из необходимости иметь жизненное пространство, защищённое от ветра и дождя и одновременно аккумулирующее (сберегающее) жизненно важное тепло жилья.

Разница между полуземлянкой и землянкой заключается в степени углубления в землю. Землянка практически является земляной норой-пещерой с искусственной крышей, а полуземлянка – накрытой земляной ямой.

Вероятнее всего в тёплое время года в приледниковых районах Евразии основным типом жилища первобытных охотников и собирателей данного времени был шалаш, в том числе – переносной шалаш.

Будь-то жилище, будь то схрон или погреб, но в любом случае для такого сооружения необходимо было небольшое возвышение, чтобы лишняя влага не собиралась и не застаивалась внутри жилища или схрона.

Кроме этого в таком жилище обязательно должен был быть пол свободный от присутствия каких-либо насекомых и мелких животных. Поэтому, прежде чем возводить жилище-шалаш, на месте строения выкапывался дёрн или верхний слой плодородной почвы (толщиной до 30 см) до слоя грубой и плотной земли.

Яму утаптывали ногами, а вокруг неё по валику выкопанной или вынутой земли наклонно устанавливались толстые колья-жерди, ветки, стволы павших деревьев, хворост или укладывались друг на друга крупные кости животных (мамонта). Сверху концы колов-жердей или веток увязывались друг с другом так, чтобы получалась двухскатная или сводчатая кровля.

Вероятнее всего, вынутый из ямы дёрн использовался для обваловки оснований стен и заделки крыши жилища-шалаша, а также для заделки щелей. Сверху крыша и проёмы между ветками кровли покрывались сеном, шкурами, засыпались землёй.

Если такое сооружение использовалось для схрона-хранения продуктов питания, то они укладывались внутри в яму прямо на утоптанную землю и сверху покрывались хворостом, ветками и сухой травой. Таким образом, обеспечивалась воздушная прослойка, проветривание и одновременно физическая сохранность продуктов.

Такое жилище-шалаш одновременно хорошо «держит» тепло и холод, так как внутри него сохраняется относительно постоянная температура и влажность, которая обеспечивается за счет используемых материалов (сено, хворост, дерево, шкуры, земля).

Зимой такое жилище-шалаш дополнительно утеплялось снежным покровом и надёжно защищало его обитателей от непогоды в самых суровых погодных условиях.

Единственный недостаток такого типа жилищ – это открытые входы-выходы с двух сторон двухскатной крыши жилища-шалаша. Торцы такого жилища нужно было чем-то закрывать.

Кроме этого такие жилища требовали много труда для постройки и обустройства и их нелегко было перемещать с места на место – требовалось полностью жилище-шалаш разобрать, перенести по частям на новое место и снова копать яму, вытаскивать дёрн, строить, покрывать и обустраивать.

Вероятнее всего в процессе строительства первых навесов, шалашей и заслонов от ветра человек, ещё во времена гоминид, открыл для себя способ плетнёво-хворостяного плетения.

Действительно, вполне естественно, что при соединении веток и прутьев, само собой напрашивается их переплетение, зацепление за сучки и ветки, объединение и усиление их путём переплетения.

Вероятнее всего (как показывает практика изучения следов обитания и жизнедеятельности человекообразных обезьян и приматов на воле) первыми естественными жилищами человека были надломленные ветки, сорванные широкие листья и ветки, которыми гомниды укрывались от непогоды.

Надломив несколько молодых деревьев или веток кустраника, гомниды и первобытные люди делали навес над головой, под которым прятались от холода и непогоды.

Со временем они стали строить односкатные шалаши-навесы, накладывая на словмленное или упавшее дерево ветки с листьями, хворост и сорванную траву. Под таким навесом, который напи минал первобытным людям скальный навес грота или пещеры можно было укрыться и даже некоторое время жить.

Например, такие односкатные навесы-гнёзда, возможно, устраивали первобытные роженицы, чтобы укрыться от всех и произвести на свет детёнышей.

(Почему женщины-самки-матери укрываются от всех во время родов – отдельный и весмьма важный вопрос, требующий исследования и объяснения – А.С.).

Основной задачей и функцией односкатного навеса-шалаша является защита от дождя или ветра, дующего в одном направлении. Для зхащиты от холода такой навес-шалаш не годится, так как он имеет одну строну или три строны полностью открытые окружающей среде.

Однако как временное пристанище для временной ночёвки-стоянки навес-шалаш вполне приемлем. Для этого первобытные люди данного времени, возможно, уже умеют ставить в линию две или несколько стоек-подпорок, укладывать на них ровные колья-палки-жерди-перекладины и накладывать на эти перекладины ветки, хворост и траву, создавая треугольный в сечении навес-шалаш.

Основанием для такого предположительного утверждения является практика разведения человеком данного времени костра и вероятное умение зажаривать в огне костра куски мяса или туши животных на кольях-вертелах.

Мясо или другие продукты в руках не поджаришь – горячо. Поэтому естественно и неизбежно первобытные люди давным-давно изобрели палук с острым концом, на который они нанизывают мясо и продукты, помещают их в огонь или над жаром углей. Необходимость длительного приготовления неизбежно и етсественно требует какой-то подпорки под конец или концы такой палки.

Поэтому, в случае отсутствия подходящих по размеру и форме камней-подпорок, неизбежно и естественно человеком используются две палки-стойки с развилками на концах, на которые укладывается палка-вертел с нанизанными кусками мяса или тушами животных.

Односкатная или двускатная крыша-навес шалаша должна быть из веток с сучьями, чтобы за них могли цеплятся другие ветки, сено или листья покрытия. Тогда потоки дождевой воды или ветер не смогут разрушить скат и боковые стенки жилиша-шалаша.

Обитатели джунглей или евразийской тайги (дремучего дикого леса) одинаково строят в сезоны дождей или непогоды шалаши с лежанкой. В таких шалашах можно переждать затяжной дождь, бую, сильную грозу, осеннюю непогоду.

При этом конструкция шалаша-навеса может быть любой (разнообразной). Только место для шалаша-жилища с лежанкой выбирается высокое или вокруг этого шалаша выкапывается отводная канавка, по которой излишки воды стекают прочь от жилища-шалаша.

Отличительной особенностью такого навеса-шалаша-жилища является наличие спального или спальных мест. Поэтому размеры такого шалаша должны быть больше, чем временного навеса-шалаша, так как лежанка, как правило, должна быть на полмерта или даже на один мерт приподнята над поверхностью земли (почвы).

Такое высокое положение лежанки некоторым образом спасает человека от наземных животных, пресмыкающихся и насекомых и отделяет его от холода и влаги земли (почвы, дёрна, утренней влаги).

Вероятнее всего, уже в данное время первобытные люди умеют устраивать свои лежанки на каркасе из кольев-жердей, уложенных на стойки с развилками. На раму тесным слоем укладываются поперечные ветки-палки, которые крепко увязываются верёвками, волокнистыми растениями или лыком. Возможно, раму лежанки уже переплетают в виде плетня-циновки.

Возможно, плетение лозой возникло и изобретено именно необходимостью создать мягкое, прочное и гибкое ложе для младенцев, детей, женщин-матерей и себя любимых…

В любом случае плетёная циновка-плетень гораздо мягче и комфортнее, чем набор поперечных веток-палок различной толщины и формы. Наверх рамы лежанки с поперечинами или плетёной циновкой-плетнём укладывается толстая подстилка их листьев, мягких веток, хвойных лап, травы, сена, соломы и шкур животных.

Торцевые входы и выходы такого шалаша-жилища закрывают либо плетнём-циновкой, либо шкурой-пологом, которые в случае необходимости могли быть легко сняты или отодвинуты в сторону.

Особой конструкции жилище-шалаш-гнездо строится первобытными людьми на деревьях.

Там, где обитание людей на поверхности земли сопряжено с большой опасностью или дискомфортом, человек стремится построить своё жилище либо на сваях, либо на высоких скалах, либо на деревьях. Это может быть на болотах, на затапливаемых территориях, во влажных лесах или, наоборот, там, где много ядовитых животных, насекомых, скорпионов и т.д.

Построить шалаш-гнездо на дереве гораздо проще, чем на земле. Достаточно выбрать подходящее дерево с с обширной развилкой стволов – площадкой под шалаш. Верхние ветки дерева сводятся-изгибаются над этим местом, переплетаются другими ветками, хворостом или лозой. Создается естественный каркас навеса-купола-крыши жилища-гнезда.

Развилку стволов дерева выравнивают кольями-поперечинами, рамой пола жилища. Эту раму, как раму лежанки, покрывают палками-ветками-поперечинами, плетнём-циновкой, ложем из веток с листьями и травы. При этом обязательно устраиваются перила-ограждения, чтобы случайно не выпасть из такого шалаша-гнезда.

Классическими материалами для строительства жилищ типа шалаша являются колья и ветки деревьев, хворост, валежник. Более толстые стволы и ветки (жерди) используются для основы, каркаса, а более тонкие – для обвязки и поперечин. Вестки с листвой или хвоей используются для заделки прорех, покрытия стен и кровли, устройства ложа.

Для заделки прорех и щелей жилища-шалаша, как правило, используется любой материал – трава, дёрн, земля, кора, шкуры животных и т.д.

Однако шалаш – это, как правило, жилище временного характера, рассчитанное на двух или несколько человек. Для долговременного или семейного проживания необходимо более комфортное, просторное и специальное – куполообразное или пещерообразное жилище (с отдельными местами для проживания и крышей).

Строительство жилищ-шалашей возможно только там, где растёт лес и где много валежника, поломанных стволов и веток, хвороста, травы и листьев. Достать необходимый материал для строительства жилища-шалаша можно в тропическом лесу, в джунглях и тайге, в широколиственных лесах субтропиках и зоны умеренного климата, в предгорьях, а также в саванне.

В тундре, в степи, в пустыне и в горах шалаш не построишь. Поэтому кочевым охотникам и собирателям приходится носить с собой строительный материал и изобретать другие виды жилищ-шалашей (вигвам, чум, юрта, яранга и т.д.).

В любом случае в результате эволюции первобытного «жилише или шалашестроения» сформировалась единые для всего человечества принципы строительства и конструкция жилища-шалаша.

Сначала выбирается подходящее сухое и возвышенное место, которое освобождается от «живой почвы» - лежачих камней, травы, мусора, веток, дёрна или грунта, наполненного вредными животными и влагой.

Затем устанавливается каркас (будущий фундамент) – вбивается в землю несколько опорных кольев с развилками, в которые укладываются и крепко закрепляются стволы-брёвна-жерди-перекладины.

Иногда стволы-брёвна-жерди-перекладины укладываются прямо на расчищенную землю и закрепляются от расхождения кольями, вбитыми в землю.

Затем к перекладинам кракаса-фундамента устанваливают и прекрепляют 5-8 стоек-жердей каркаса стен или ската крыши жилища-шалаша. Сверху они соединяются друг с другом, образуя «ёжик» или «рога» шалаша-жилища.

При этом первобытным людям по многотысячелетнему опыту хорошо известно, что не следует делать куполообразное жилище-шалаш слишком большим, просторным и высоким. Большое – значит тяжёлое, тяжёлое – значит валкое. Кроме этого тёплый воздух уходит вверх и внизу высокого жилища-шалаша его будет всегда недостаточно.

Вероятнее всего разм еры жилища определялись первобытными людьми данного времени опытным путем исходя из требований разведения и поддержания внутри жилища огня-костра-очага. Жилище-шалаш должен был быть таких размеров, чтобы средний по интенсивности огонь-кострёр-очаг не мог зажечь-подпалить жилище-шалаш, но мог обеспечить теплом всё пространство жилища-шалаша.

Возможно, размеры куполообразного жилища-шалаша были обусловлены необходимостью одновреенного присутсвия-проживания в жилище полной семьи – отца, матери, детей, родных братьев и сестёр отца (или матери), а также стариков – дедушек и бабушек.

Для того, чтобы внутри жилища-шалаша мог гореть костер-очаг, сверху должно быть отверстие для выхода дыма – продух.

Стены-бока-с каты жилища-шалаша заделываются всеми возможными материалами – ветками, хворостом, широкой листвой, плетёными циновками, шкурами животных и т.д. Низ стен-скатов покрывается и заделывается дёрном, землёй так, чтобы негде не поддувало холодным воздухом внутрь жилища.

Ветки и иные материалы на скаты укладываются так, чтобы стекающая вода не проникала внутрь жилища. Щели и прорехи заделываются ещё более мягким материалом – травой, сеном, мхом, торфом с дёрном, глиной.

Возможно, именно необходимость борьбы с протечками в стенах-скатах-крыше жилищ-шалашей познакомила первобытных людей с таким ценнейшим строительным материалом, как глина.

Лучше всего стены-скаты-крышу жилища-шалаша покрывать шкурами животных или корой деревьев. Они создают настоящее надёжное и относительно лёгкое покрытие, защищающее людей от ветра, солнца и дождя.

Опыт строительства из подручных материалов подобных жилищ-шалашей при наличии достаточного количества рабочих рук, необходимых каменных и деревянных орудий труда подтверждает, что возвести такое жилище-шалаш можно за один световой день (5-6 часов работы).

Главная трудность при строительстве подобных жилищ-шалашей – это рубка стволов деревьев, изготовление колов, жердей-перекладин и веток-поперечин.

В данное время первобытные люди используют каменные и костяные ножи, ручные рубила, резцы и топоры, которыми с большим трудом и усилиями можно в течение длительного времени срубить или обработать готовые указанные строительные материалы.

Для того, чтобы срубить дерево (или вырубить кол-копьё, жердь-перекладину) необходимы огромные усилия и специальная техника.

Рубить каменным рубилом голой рукой очень тяжело – каждый удар «отдаёт в руку». Немеют и устают пальцы, болят суставы и мышцы, а на стволе дерева, как правило, остаются только зарубки-щербинки. Множество ударов под углом вырубают мелкие щепки. В конце концов, вокруг ствола дерева остаётся кольцевой сруб очень похожий на следы подобной деятельности бобров.

«Пилить» ручным рубилом невозможно. Мелкие каменные орудия-микролиты также для этой цели непригодны – ими режут и обрабатывают мясо, шкуры, сухожилия, кору, лыко и т.д.

Остаётся использовать каменное или костяное орудие в качестве долота. Для этого острый конец каменного или костяного орудия приставляется к нужному месту, а по заднему концу ударяется большой прочной веткой или палкой-дубинкой. При этом руки человека не получают болезненных ударов, отдачи, перенапряжения.

Большую помощь в рубке леса и деревьев оказывает огонь, которым обжигают место рубки, высушивают древесину, выжигают слои дерева.

В любом случае жизненная необходимость выживания и обеспечения своей семье, роду или общине нормального (комфортного) проживания заставляет первобытных людей решать практически непосильные для современного человека задачи.

Во время пребывания в экстремальных условиях в дикой окружающей среде возникает необходимость выбора подходящего места для устройства или строительства привала, места стоянки или ночёвки, жилища-стойбища, жилища-святилища и т.д.

По каким признакам и критериям первобытные люди могли и выбирали такие места?

Лучшее место для стоянки, лагеря, привала или жилища во все времена было и есть небольшое возвышение над окружающей местностью. Такое место обеспечивает хороший обзор и позволяет зрительно (визуально) контролировать окружение, близлежащую местность. Это одно из важнейших условий обеспечения безопасности.

Возвышенное место не затапливается водой. В случае дождя вода стекает, а в случае наводнения не поднимается выше необходимого уровня. Кроме этого, на возвышенностях, как правило, не растёт влаголюбивая трава и кустарники, поэтому не должно быть высокой травы, зарослей, завалов веток и сухостоя. Поэтому здесь не могут таиться змеи, пауки и другие нежелательные животные.

Одновременно на возвышенностях могут (и должны) расти большие деревья с пышными кронами веток и листвы, которые могут быть хорошей защитой в случае непогоды. Деревья укрепляют своими корнями почву, создают необходимую здоровую местную среду обитания. Однако на месте стоянки не должно быть старых и больных деревьев, которые могут упасть или распространить нежелательных насекомых, например, муравьёв.

Кроме этого на месте стоянки, привала или будущего жилища или непосредственно рядом с ними не должно быть звериных миграционных или охотничьих троп, муравейников, нор, лежбищ или иных мест постоянного или преимущественного пребывания опасных или беспокойных животных или птиц.

Очень важно (жизненно важно), чтобы указанное место имело пути отхода, места схрона, отступления, бегства. Кроме этого важно, чтобы почва или грунт в месте стоянки или жилища были относительно мягкими, удобными для обработки и строительства жилищ.

Естественно, что лучшим убежищем или жилищем является подходящая пещера или грот. Чтобы обустроить пещеру для жилья необходимо, прежде всего, её обследовать на безопасность и пригодность для пребывания или проживания.

Для этого пещера обследуется, проверяются входы и выходы, исследуются её глубины. При этом, при нежелании углубляться в сырую тёмную глубину пещеры используется огонь. Если пламя будет «тянуть» в глубину пещеры, то это опасно – пещера не глухая и с другого конца к людям может что-то прийти и напасть на них.

Пещеры и норы излюбленное место пребывания различных лесных и горных хищников, других людей. Поэтому в пещерах, как правило, остаются следы их пребывания – остатки поглощения охотничье добычи, экскременты, шерсть, волосы, следы-царапины их когтей или орудий, схроны-тайники и т.д.

Необходимость оперативного и быстрого реагирования на опасность заставляет людей устраивать место пребывания или проживания недалеко от входа в пещеру. При нападении можно быстро отступить или убежать. При этом дождь и ветер, холод и зной не должны мешать комфортному пребыванию людей в пещере или гроте.

Пещеры и гроты, норы и землянки, конечно, ограждают и защищают людей, но одновременно ограничивают или сковывают действия людей, поэтому требуют постоянного контроля, бдительности. Как правило, у входа в пещеру должен постоянно гореть огонь, который одновременно отпугивает хищников, преграждает путь врагам, утепляет и освещает пещеру.

Дополнительную защиту всякого жилища, в том числе пещеры, норы, землянки или полуземлянки, обеспечивают завалы – камнем, ветками, острым частоколом, рогами, устрашающими масками-пугалами и т.д.

Однако чаще всего первобытным охотникам, собирателям или путешественникам-мигрантам приходится ночевать прямо под открытым небом – без крыши над головой. Холодными ночами и сырым утром необходима любая возможность согреться и остаться сухим. В таких условиях никакой настил из травы или веток не помогает. При этом быть сухим значит быть здоровым.

Обеспечить тепло и сухость помогают не просто костёр, а угли костра или камни, нагретые в огне костра. При этом лучше всего использовать плоские и гладкие камни – галька. Лучше всего – голыши или булыжники, обточенные и отшлифованные речной или морской водой.

Для того, чтобы сделать подходящее тёплое ложе-постель в земле выкапывается углубюление, в которое укладываются камни, песок, галька. Сверху разводится костёр. От жара костра камни и галька нагреваются. Затем костёр передвигается в сторону и на горячие камни насыпается песок или земля. Повер укладываются ветки, трава, шкуры. Теперь несколько ночных часов горячие камни будут обеспечивать необходимое тепло и комфортную сухость.

Возможно и весьма вероятно, что такой метод утепления мес та пребывания используется первобытными людьми данного времени как лечебное и оздоровительное средство.

Также возможно и наиболее вероятно, что во время своих странствий первопредки и первобытные люди данного времени заранее, 0а 1,5-2 часа до наступления сумерек, начинали готовить себе место для ночлега, разводили костёр, собирали камни, хворост, ветки с листьями, строительные материалы для навеса или шалаша, рвали траву и т.д. Дела хватало всем и каждому.

В лесу или джунглях идеальным случаем и местом для обустройства ночлега является нахождение упавшего дерева. Лежащий рядом с другими деревьями ствол упавшего дерева является естественной подпоркой для обустройства крыши-кровли и стен будущего жилища-убежища. Упавшее дерево, как правило, имеет множество разнообразных веток - от самых толстых и твёрдых, до самых тонких и гибких. Из них можно сделать великолепный навес, шалаш или убежище.

Для этого нужные ветки обламываются и используются. При этом часть веток, на которые упавшее дерево опирается в землю оставляют и используют для устройства плетня-стенок. Все ветки, которые заполняют будущее пространство жилища обламывают так, чтобы не было торчащих вниз сучков.

Главный вход-выход устраивают возле ствола дерева, а в глубине – тайный лаз-выход. Всё остальное делается традиционно как при строительстве навеса-шалаша.

Кроме следов пребывания первобытных людей в пещерах до нашего времени не сохранились останки или артефакты традиционных жилищ-шалашей данного времени. Однако нет сомнений в том, что первобытные люди данного времени могли и уже умели строить себе временные или постоянные жилища-убежища.

Поэтому нет сомнения в том, что в результате эволюции такого первобытного «жилищного строительства» сформировались определённые традиционные строительные обычаи, приёмы и ритуалы, ведь все последующие поколения по закону подобия и подражания стремятся использовать опыт предков.

Таким образом, по всему миру распространились общие и естественные для всего человечества и всех цивилизаций человечества требования к жилищам-убежищам.

Основное назначение жилища-убежища – обеспечивать укрытие от непогоды, дождя и ветра, зноя и холода.

Не менее важное назначение жилища-убежища – это обеспечивать безопасное и комфортное пребывание или проживание в нём человека, его родных и близких, семьи, рода, общины.

Третье по важности назначение жилища-убежища – это обеспечение хозяйственной, бытовой, культурной и общественной деятельности человека, семьи, рода и общины.

Вероятнее всего именно в местах постоянного или преимущественного пребывания или проживания человека (людей) созданы все виды и формы орудий, предметов, вещей, произведений искусства и т.д. Опробованы, созданы и развиты все приёмы общения, поведения и отношений между людьми. Открыты, проявлены и развиты все обычаи, ритуалы, культы и традиции.

Так, например, были созданы, открыты и изобретены конструкции переносных сборно-разборных шалашей типа юрты, чума, яранги, вигвама и т.д. Изобретено плетение хворостом, прутьями, ветками, палками, жердями. Созданы плетни из веток, циновки из лыка, травы или фашины из тростника.

Вероятнее всего из такого умения переплетать ветки, лыко и стебли тростника возникло плетение корзин из молодых веток кустарниковых деревьев – ив, верб, орешника, ели и др. Подходят для плетения такие виды деревьев, как «козья ива» и «ива лавролистная» (чернотап, ракитник, верболаз).

Как правило, это высокие кусты или деревья до 13 м высотой. На молодых побегах и ветках этих деревьев кора лоснящаяся, тёмно-красного цвета. Листья похожи на листья лавра - продолговато-овальные, с зазубринами по краям, твёрдые, блестящие и зелёные сверху и матовые и бледные снизу.

У ивы красноцветной (краснотал, тальник, лозник, ива песчаная) кора блестящая, красного цвета, с тёмным и коричневым оттенком. Прутья ивы гибкие, длинные, тонкие, без разветвлений.

Для каркасов плетёных изделий чаще всего применяются молодые деревца, например ива, верба, козья ива. Кора у ивы тёмно-зелёная, гладкая. Листья продолговато-овальные, зубчатые. Особо подходящими для каркаса любых плетёных изделий являются двух-трёхлетние ветки-палки ивы.

В Евразии и на Восточно-Европейской или Русской равнине ивы растут вдоль берегов речек и ручьев, в заболоченных низинах, на влажных лугах и торфяниках.

Прутья ивы для очистки их от коры обычно заготавливают весной – до озеленения и летом – в конце июля, во время сокодвижения, когда кора легко снимается. Ветки-прутья и ветки-палки ивы высушивают в хорошо проветриваемом теньке. Высушенные прутья хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении сложенными в штабели с небольшими промежутками. Возможно, для хранения строительных материалов для плетёных жилищ используются специальные жердевые настилы.

Такой строительный и поделочный материал используют для плетения плетней, панелей, фашин, оснастки, а также для креплений их на уклонах кровли жилищ-шалашей.

Для устройства ограждений, стенок и перегородок наравне с выдержанным сухим материалом используется сырой, только что заготовленный материал. В переплетённом состоянии процесс высыхания происходит быстрее. Конструкции получаются крепче и долговечнее.

Если жилище-шалаш возводится на длительный срок, например, от двух до пяти лет, то строительство ведётся основательно, по всем правилам строительства стоечно-балочной конструкции. При этом навес-шалаш или шалаш-жилище строится из стволов-брёвен или стволов-жердей.

Для этого обустраивают столбчатый фундамент, состоящий из столба – ствола сосны, ели или иного сухого дерева, стоящего на корню. При этом основной столб жилища-шалаша очищают от коры и опаляют огнём,

чтобы дерево не загнивало.

Вокруг ствола-столба, на уровне земли, кладут набивной слой мятой глины со скосом для гидроизоляции. Потом из других стволов-столбов или жердей устраивают каркас, где скаты кровли являются одновременно стенами. При этом, возможно, уже скат-стены кровли уже делают пустотелыми или двойными – с внешним и внутренним покрытием толщиной 5-10 см.

Для пароизоляции используются шкуры животных, а для теплоизоляции – мох, паклю, лыко, сухую землю, листву.

Перекладины крепятся либо прутьями, либо лозой наподобие хомутов, скреплённых либо лыком, либо верёвками или ремнями. Особенно крепко увязываются соединения стоек и перекладин. Возможно, их уже соединяют деревянными или костяными клиньями-гвоздями.

Основательное жилище-шалаш вероятнее всего сооружают из заранее изготовленных и сплетённых каркасов, рам, панелей, которые заполняют плетёнкой хвороста, прутьев или лозы, снопами или пучками сухой травы или соломы. Делают такое заполнение с помощью фашин, циновок, коры, бересты, которые являются хорошими гидроизолирующими материалами.

Кора и береста, вероятно, являются самыми доступными и распространёнными строительными и поделочными материалами в Евразии. Из них делают плоские крыши и скаты-кровли.

Менее долговечные жилища-шалаши делают на раме-фундаменте, положенном прямо на землю. Стойки-кровля-скаты такого жилища-шалаша опираются на две параллельные жерди-лежни, которые упираются в столбики (коротыши), вбитые в землю. В торцах рамы из жердей имеют вверху перекладины, концы которых крепятся к торцевым жердям (слегам).

Эти крепкие треугольные рамы придают жилищу-шалашу устойчивость и прочность. Вход в такое жилище закрывается пологом из шкур животных, плетёной циновкой, а возможно и плетёной дверью в «дверной коробке» из стоек и перекладин. Дверными петлями служат кольца из гибких веток, лозы или лука.

С другой стороны торец жилища-шалаша также закрывает плетёнка-стенка с «окном».

Вокруг любого жилища-шалаша по всему периметру создают «земляную отмостку с водоотводящим лотком или канавой». Отмостку делают из земли, дёрна или плотной мятой глины.

Пол жилища-шалаша либо утаптывают, либо приподнимают над поверхностью земли, если сделанная отмостка не полностью защищает от влаги. Однако типичным является простой земляной пол по грунту.

Если пол необходимо утеплить, то поверх настила из жердей, хвороста или веток кладут слой коры или бересты, камыша или сухой мох. Возможно, на ветки пола-дренажа укладывается слой мятой глины, которым забивают все щели между жердями, хворостом, а поверх всего укладывают циновки, фашины, плетёнки или маты из травы и соломы.

В центре жилища-шалаша устраивают кострище или очаг. Возможно, после строительства путём разведения небольшого огня первобытные домостроители ищут наиболее подходящее место для очага по направлению ухода дыма или тяги.

В жилище-шалаше, построенном по всем традиционным правилам «первобытного жилищестроения», можно жить в любое время года и в любом климате.

Также из жердей и хвороста, прутьев и лозы, травы, соломы и камыша, мха, глины и песка первобытные люди данного времени сооружают и иные постройки и сооружения: наземный схрон-погреб, святилище, роддом, возможно, туалет и другие сооружения.

Также изготавливаются места различные места для ночлега, засадные лежаки и скрадки, охотничьи шалаши и шалашики, схроны и лобазы, засидки и секреты, и многие другие сооружения.

Возможно, самой простой и удобной формой таких сооружений является маскировочная сеть, натянутая на колья. С помощью плетёной сети можно быстро создать шалаш любой формы, он не требует специального каркаса. Для установки такого жилища-шалаша нужны просто ветки дерева или кустарника. Однако такое сооружение непрочно, дыряво и недолговечно.

Долговременная (почти генетическая) память первобытных людей и пример первопредков (вечных людей) властно требует совмещения наземных и подземных жилищ. Такое совмещение конструкций могли и вероятно создали два типа подземных жилищ-шалашей-землянок: прямоугольные (наиболее распространенные) и в форме усеченной пирамиды. Конструкция подземных жилищ вероятнее всего является каркасной.

Прямоугольные подземные жилища-землянки по форме крыши делятся на жилища с плоской крышей, с двухскатной крышей и с четырёхскатной крышей, имеющей форму усечённой пирамиды.

Самыми распространёнными и простыми подземными жилищами-шалашами-землянками являются ямы в почве или в земле глубиной в рост человека, обложенные по бокам плетнями, фашинами или циновками, а то и просто с земляными стенами, над которыми установлен небольшой шалаш или каркас из стволов-брёвен-жердей с двускатной, четырёхскатной или плоской крышей.

Скорее всего, такое подземное жилище-шалаш выкапывали на склоне горы, холма, оврага, берега реки или иной возвышенности таким образом, чтобы плоская крыша и три стены (боковые и задняя) были земляные, укреплённые жердями. Так, например, эскимосы создавали прямоугольные шалаши-землянки, вырытый на склоне горы.

Многие коренные народы Евразии и Северной Америки создавали подземные жилища-шалаши-землянки, копирующие пещеры и гроты. В таких жилищах они, как правило, зимовали или устраивали свои святилища-схроны.

Нанайцы, например, выкапывали в земле прямоугольную яму, укрепляли её стенки тонкими жердями. Потом посредине передней и задней фронтонных сторон землянки устанавливали два ствола-столба, на концы их клали продольную балку-ствол, К ней с обеих сторон приставляли жерди стропил. Обрешётку крыши покрывали корой и слоем земли. На переднем фасаде землянки устраивали входное отверстие с пологом или плетёной дверью. На заднем фронтоне под крышей имелись окна-продухи.

Ханты, манси и селькупы вырывали прямоугольную яму глубиной около 1,5 м. У передней стороны ямы будущей землянки выкапывался проход, полого спускающийся вниз, в глубину подземного жилища. Стены ямы укреплялись вертикально поставленными стволами-бревнами или жердями. По краям ямы клались по одной балке-стволу. На поперечные балки укладывали посредине две продольные и на них – три короткие поперечные балки-ствола, которые делили крышу на четыре части. Этот остов крыши застилали стволами-брёвнами или жердями, которые сверху покрывали землей. На скате крыши (на стороне, противоположной входу) устраивали одно или два окна-продуха. Зимой эти окна-продухи прикрывались пластинами льда.

Земляной проход и вход в жилище-землянку имел ступеньки, укреплённые втоптанным и закреплённым колышками хворостом, палками или корой. В начале входа-прохода, как правило, устанавливались два ствола-столба с развилками, на которые клали концы поперечной жерди.

Боковые стенки входа-прохода укреплялись вертикально поставленными жердями или плетнём. Крыша прохода застилалась продольными жердями, палками или хворостом, передние концы которых лежали на поперечной жерди, а задние – на поперечной передней балке. Сверху крыша входа-прохода и жилища-землянки застилалась дёрном, мхом, ветками, травой, сеном.

Нивхи строили землянки или подземные юрты (тип «гиляцкий торыф»). Для большой такой землянки-юрты вырывают в земле углубление от 6 до 6,5 метров в квадрате и до 1,5 метров глубины. Стенки углубления плотно обшиваются стволами-колами. Вокруг устраивается пирамидальная, со всех сторон одинаково покатая крыша из тонких, плотно прилаженных одно к другому стволов-брёвен, которые упираются на четыре поперечных бревенчатые перекладины, которые в свою очередь поддерживаются четырьмя столбами-брёвнами внутри юрты-землянки.

Снаружи крыша для большей плотности покрывается еще сухой травой и землей, а на самой верхушке крыши оставляется отверстие для дыма.

С той стороны, с которой не дуют господствующие ветра, обустраивается вход в юрту-землянку. Довольно длинный и низкий вход-проход, крытый сверху жердями или прутьями и сухой травой, ведёт не прямо внутрь жилища-землянки, а изгибается или петляет. В конце входа-прохода вертикальная или горизонтальная «дверь» на петлях. Также обустроены и малые подземные юрты-землянки нивхов.

Подземные шалаши-полуземлянки айнов тоже являются коллективным жилищем и строятся, как правило, несколькими семьями, родами или общинами. В маленьких шалашах-землянках проживают одна-две семьи, в больших – до четырех-пяти родственных семей.

В основании шалаша-полуземлянки айнов тоже выкапывается квадратная яма глубиной до 1,25 м. В яму устанавливают в плане квадрата четыре ствола-столба, концы которых соединяют стволами-балками в форме прямоугольника. К углам этого каркаса приставляют четыре наклонные жерди (опоры для стен).

Верхние концы наклонных жердей перекрещиваются, нижние – вкапывают по углам верхнего края ямы. К этим опорным жердям приставляют наклонно жерди стен, которые придают шалашу-полуземлянке форму четырехгранной пирамиды.

На правой от входа стене шалаша-полуземлянки устраивают квадратное отверстие-окно-продух (размером примерно 60 х 60 см).

Вход устраивают на откосе южной стены и закрывают выдвижной дверью (размером 1х1 м). К порогу двери приставляют лестницу из наклонного бревна с ветками-перекладинами или зарубками для спуска внутрь шалаша-полуземлянки.

Возможно, перед входом в шалаш-полуземлянку айны устраивают «сени» (прихожую), которые, вероятно, делались в виде коридора-прохода, как в нивхском подземном шалаше-землянке. Однако подтверждений наличия таких сеней-коридора пока нет.

Шалаш-полуземлянку айны вместе с сенями покрывают корой и заваливают землей в виде холма. Как правило, традиционно направо от входа в шалаш-полуземлянку помещается «чувал».

Там, где нет камней для ограждения очага, очаг, вероятно, делается из хвороста, густо обмазанного глиной. Возможно, из хвороста и глины уже делаются некие дымовые трубы, и даже очаги типа камина.

Кроме очага при входе каждая семья в таком жилище имели свои отдельные небольшие очаги, которые располагались между четырьмя основными столбами шалаша-полуземлянки айнов.

Иногда в такие жилища-полуземлянки айнов входы располагались в крыше сеней-коридора.

Речные и морские путешественники неизбежно и закономерно должны были устраивать жилища-шалаши-каюты на своих лодках.

Так, например, кеты, селькупы и долганы часть лета традиционно проводили в илимках (больших плоскодонных лодках) с жилищами-шалашами-каютами, изготовленными из ряда прутьев, согнутых дугой в виде полуцилиндрического свода, покрытого берестяными кровлями.

Долганы зимой и теперь живут в «нартенных чумах», представляющих собой каркасные жилища-шалаши-домики, крытые «покрышками» из шкур. Эти жилища-домики имеют настоящие окна и печки. По сравнению с чумами конической конструкции, прямоугольные жилища-шалаши очень удобны, так как не требуют времени для установки. Нартенный чум в настоящее время почти вытеснил конический чум как зимнее жилище у коренных обитателей Сибири и Северной Америки.

На территории Сибири распространились различные типы жилищ-шалашей. Шалаши сферической и полусферической формы из дуг делали сымские эвенки, елогуйские кеты, якуты Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского и Амгинского районов Якутии, нанайцы долины Амура.

Жилища-шалаши в форме рассеченного цилиндра (из дуг) дедали на западе манси (на реке Сыгва), кеты (на Енисее); на востоке – негидальцы, нанайцы, ульчий и нивхи.

Двухскатные шалаши делали манси, ханты, якуты, негидальцы, нанайцы, удэгейцы, орочи, ороки и нивхи.

Прямоугольные жилища-шалаши широко распространились в Сибири у хантов, живущих по средней Оби, Васьюгану, Ваху, Салыму, Сосве и Малому Атлыму; у будущих тюркских народов – барабинцев, шорцев, тубаларов, челканцев, кумандинцев, алтай кижи, теленгитов, телеутов, качинцев, тувинцев-тоджинцев; у тунгусо-маньчжуров – учурских и амгуньских эвенков, негидальцев, нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей; у сахалинских нивхов и айнов Сахалина и Курильских островов; а также используются у приморских чукчей и эскимосов.

Конические жилища-шалаши будут строиться угорским народом - нижнеобскими манси (Северное Приуралье, Сосва, Конда, Сыгва), хантами (Сургут, Вах, Казым, Куноват, Сыгва, Обдорский район, Аган, Тром-Юган); самодийским народом – ненцами, энцами, нганасанами, северным селькупами (тазовским и туру ханским); северными кетами; тюркскими народами – тубаларами, челканцами, кумандинцами, алтай кижи (живущими по левому берегу Катуни), теленгитами, телеутами, качинцами, сагайцами, бельтирами, кызыльцами, тофаларами, тувинцами, будущими южными якутами-скотоводами и северными якутами-оленеводами; тунгусо-маньчжурскими народами – долганами, всеми группами эвенков и эвенов, негидальцами, нанайцами (родовые группы киле, акани), орочами, ороками; из палеоазиатских народов - юкагирами.

Пирамидообразные жилища-шалаши будут распространены у угорских народов – среднеобских, ваховских и северных хантов (по pp. Аган, Тром-Юган); у тунгусо-маньчжурских народов – долганов, у эвенкийского населения (от юга современного Таймырского национального округа до Колымы), а также у нижнетунгусских и забайкальских эвенков; у тюркских народов – северных якутов (по всей территории их расселения).

Шалаши в форме усеченной пирамиды будут строиться угорскими народами – хантами; северными селькупами; подкаменнотунгусскими кетами; тюрками – шорцами, тубаларами, челканцами, кумандинцами, алтай кижи, телеутами, качинцами, сагайцами, бельтирами, якутами; долганами и эвенками (илимпийскими и алданскими), территориально близкими к якутам и юкагирами.

Цилиндрические нерешетчатые жилища-шалаши будут распространены у тюрок – тубаларов, челканцев, телеутов, качинцев, сагайцев, бельтиров, кызыльцев; у палеоазиатских народов – оленных коряков, чукчей и эскимосов; у тунгусо-маньчжурских народов - эвенов.

Цилиндрические решетчатые жилища-шалаши будут строиться у тюрок - алтай кижи, теленгитов, качинцев, сагайцев, бельтиров, кызыльцев, тувинцев (южных); у монгольских народов – бурят (селенгинских и агинских).

Многоугольные жилища-шалаши будут распространены у тюрок – сагайцев, бельтиров, тувинцев; у палеоазиатских народов – коряков.

Дальне шее развитие конструкции жилищ-шалашей – бревенчатые срубы.

Прямоугольные срубы будут преобладать у угорских народов – южных манси и хантов; у селькупов (южных и северных); у тюрок – шорцев, тубаларов, челканцев, кумандинцев, алтай кижи, теленгитов, телеутов, кызыльцев; у монгольских народов – западных бурят.

Многоугольные срубы будут известны тюркам – тубаларам, алтай кижи, теленгитам, телеутам, качинцам, сагайцам, бельтирам, кызыльцам, тувинцам, якутам; монгольским народам – западным бурятам.

Жилища-шалаши-срубы на сваях будут у хантов и манси в нижнем течении Оби и у нивхов.

Подземные жилища-шалаши-землянки в виде прямоугольной ямы, выкопанной в земле, будут строиться у у манси и хантов Васьюгана и Агана, у соседних с ними селькупов, у хакасов, а также у нанайцев.

Подземные жилища-шалаши-землянки в форме усеченной пирамиды будут у нивхов и айнов Сахалина.

Подземные жилища-шалаши-землянки в виде пещер, вырытых в склоне горы, будут создаваться у кызыльцев и эскимосов.

На очень долгое время жилища-шалаши в различных типах конструкций и формах распространятся и будут использоваться практически всеми народами всех первобытных цивилизаций всего обитаемого мира.

В тёплое время года, особенно в европейской приледниковой зоне, наиболее простым и обычным жилищем было и остается жилище-шалаш.

Такое жилище легко создаётся сызнова или относительно легко переносится с места на место, имеет простую конструкцию и вполне обеспечивает быт и комфорт кочевого образа жизни охотников-собирателей.

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что жилища охотников-собирателей данного времени (возможно, охотничьих культур данного времени вообще) подразделяются на три основных типа: простейшие убежища-шалаши разных видов, временные каркасные жилища-шалаши и долговременные жилища-шалаши-землянки с жестким каркасом.

Естественно, что простейшие убежища-жилища-шалаши использовались в тех местах, где климат не требовал усиленной защиты от холода. До недавнего прошлого многие северные, сибирские и американские народы использовали лёгкие чумы-вигвамы-юрты-шалаши летом и зимой.

Тип жилища-шалаша и его конструкция в большей степени зависели от доступного материала. В Евразии поблизости от края ледниковых покровов, где деревья росли редко, каркас жилища-шалаши удобнее всего было возводить из костей и бивней мамонта, оленьих рогов и длинных костей крупных животных.

Например, ещё в наше время в Восточной Сибири для каркаса использовались челюсти и ребра китов. Повсеместно при нужде строились землянки, покрытие которых засыпалась землей, хорошо защищавшей помещение от холода. Жители степных районов Евразии нередко используют для покрытия каркаса жилища дёрн.

Возможно, шалаши или навесы первобытные люди также строили в пещерах и гротах. Люди обычно не пользуются всей пещерой, но охотно осваивают наиболее пригодные для обитания места. При этом весьма вероятно, что они с помощью перегородок создавали себе личные жилища – места обитания отдельной семьи или группы в составе общины или рода.

Вероятнее всего пещеры и большие родовые или общинные жилища были «коммунальными», состоящими из отдельных семейных мест проживания или обитания. Также вероятно, что человеческие объединения инстинктивно тяготели к формированию групповых поселений в виде нескольких или многих жилищ-шалашей или жилищ-землянок. Таковыми будут стоянки-поселения близ современного села Долни Вестонице в Моравии (около 25 000 до н.э.), стоянка-поселение Костёнки, в Авдееве, Добраничевке и на территории современного села Гагарино на Украине.

Самые древние останки жилища пока найдены на территории Восточной Африки в Олдувайском ущелье. Это расположенное кругом нагромождение камней. Возраст этого каменного круга около 2 000 000 лет до н.э. Если этот круг из камней искусственного происхождения, то его могли создать только гоминиды-хобилисы, останки которых находились тут же. Возможно, эти камни удерживали частокол из ветвей и хвороста, которыми гоминиды-хобилисы ограждали свою территорию пребывания (ночлега).

В центральных районах Эфиопии на берегу реки Аваш (примерно в 50 км к югу от столицы страны Аддис-Абебы) будут открыты несколько стоянок-поселений первобытных людей. Одна из них – стоянка Гарба.

В стоянке Гарба обитали гоминиды – носители Олдувайской культуры. Территория стоянки открытая, свободная и утрамбованная как глинобитный пол в жилище. По периметру этого пространства залегают кучки камней, которыми могли быть укреплены колья-столбы или другие стойки жилища-шалаша. Этот утрамбованный участок был полностью свободен от какого либо мусора или останков. Ни орудий, ни камней, ничего.

В Европе на французской Ривьере близ современной Ниццы находится стоянка Терра Амата. Здесь обитают носители Ашельской культуры. Недалеко отсюда, в пещере Грот дю Лазаре находится другое жилище-стоянка ашельской культуры. Здесь будут открыты останки жилища-шалаша длиной 11 м етров и шириной 3,5 метра.

Жилище-шалаш находилось внутри пещеры Грот дю Лазаре, недалеко от входа, приспособленной к стене пещеры. Границы жилища определены по нагромождению каменных орудий и костей, которые находились исключительно в пределах жилища. Вне жилища таких останков было крайне мало.

Периметр жилища-шалаша обрамляли камни, которыми укреплялись стойки стен-кровли. Технически именно стены ограничивали разброс орудий, костей и мусора вне пределов жилища.

Каркас жилища-шалаша опирался на стенку пещеры, но не прилегал к ней, потому что вдоль стены пещеры протянулась узкая пустая полоса земли. Возможно, между стеной пещеры и жилищем тоже была стенка-скат кровли. Вероятнее всего, так первобытные люди защищали своё жилище от влаги-конденсата, собиравшегося и стекавшего по стене пещеры.

В пещере Грот дю Лазаре не осталось ни ямок для столбов, ни других следов конструкции, «за исключением семи кучек камней, расположенных с интервалами 80-120 см, причем в центре кучек всегда оставалось свободное место». Возможно, эти кучки камней удерживали и крепили стойки каркаса жилища-шалаша. Причём расположение камней свидетельствует о том, что стволы-столбы располагались в них не под углом, а почти вертикально.

Вероятно, столбы жилища-шалаша в пещере Грот дю Лазаре располагались вертикально, а на них горизонтально крепились потолочные столбы-перекладины-балки, концы которых упирались в стену пещеры. Это обеспечивало устойчивость всей конструкции жилища-шалаша.

В одном месте расстояние между кучками камней было больше, чем между остальными. Вероятно, здесь был вход в жилище-шалаш. Здесь же находилось большее число следов проживания людей. При этом к выходу из пещеры была обращена задняя часть жилища-шалаша.

Вход в жилище-шалаш находился в глубине пещеры. Таким образом, обеспечивалась защита проживающих от «непрошенных гостей» или врагов. Вход был неширокий, до 80 см. Недалеко от входа есть ещё один разрыв в цепочке камней. Возможно, здесь был тайный лаз или запасной выход из жилища.

У задней стенки жилища-шалаша, у выхода из пещеры, сосредоточены самые крупные валуны и камни. Вероятно, это была «заградительная стенка», предохранявшая от ветра и непогоды.

Кровля жилища-шалаша, вероятно, была изготовлена из шкур животных, потому что следов иных строительных материалов для кровли не осталось.

Шкуры животных практически являются наилучшим материалом для кровли и стен жилища-шалаша. Шкуры хорошо удерживают тепло, впитывают влагу, предохраняют от ветра и капающей сверху воды. Концы шкур, как правило, оттягиваются (натягиваются) тяжёлыми камнями или ремнями.

По расположению золы от костров-очагов, найденных предметов и костей, очевидно, что внутреннее помещение пещерного жилища-шалаша было разделено (возможно, перегородкой из подвешенных шкур) на две части. Сразу за входом находились сени или тамбур, где не было очага и где было мало предметов и следов присутствия человека.

Вторая, большая по площади часть жилища-шалаша была собственно жилым помещением для людей. Попасть в эту часть жилища можно было только через сени-тамбур.

Внутри жилого помещения располагаются два небольших вспомогательных костра-очага на глиняном ложе каждый. Главный очаг жилища располагается у входа в пещеру. Вероятно, он горел постоянно и служил не только для отпугивания хищников и врагов, но и для сигнализации возвращающимся охотникам и собирателям.

В данное время склоны холма вокруг пещеры Грот дю Лазаре почти полностью покрыты сосной, но доля сосны в древесном угле кострищ-очагов в этой пещере не превышает 40%. Возможно, обитатели пещеры и жилища-шалаша сознательно отбирали нужное древесное топливо на дрова.

Вокруг двух внутренних вспомогательных кострищ-очагов находится наибольшее число следов пребывания людей в этой пещере и жилище. Меньше всего следов и находок в сенях-тамбуре.

Среди следов-находок раковины маленьких морских моллюсков, которые вряд ли использовались, как пища. Эти морские ракушки не могли попасть в эту пещеру без людей. Возможно, они случайно были принесены вместе с морскими водорослями, которые использовались в качестве мягкого ложа спальных мест.

Вероятнее всего эти крупные пучки морских водорослей были высушены в жаре костров-очагов и из них выпали эти морские раковины. Возможно, на ложе из водорослей были брошены шкуры животных. Здесь остались многочисленные кости пясти и пальцев, которые обычно остаются на шкуре, снятой с животного. Более крупных костей животных в пещере нет. Либо они использовались в хозяйстве, либо отнесены в иное, возможно, священное (сакральное, ритуальное, культовое) место погребения.

Большее количество следов, предметов и остатков жизнедеятельности человека будет обнаружено вокруг «спальных мест». Возможно, эти места были универсальными – и рабочими, и спальными и местами для общения людей друг с другом.

Жилище-шалаш в пещере Грот дю Лазаре находится в тёмной части пещеры. Поэтому, вероятно, недостаток естественного освещения и относительно небольшое количество следов пребывания здесь людей свидетельствует о том, что это жилище-шалаш больше использовалось для ночлега, отдыха или иного дела.

Жизнь «кипела» в этой пещере в основном возле её входа, у большого кострища-очага. Здесь разделывалась охотничья добыча, распределялось собранное собирателями, изготавливались орудия труда, предметы и вещи для быта. Об этом свидетельствует множество мелких каменных и костяных осколков.

Среди костей в пещере есть кости горных козлов, пойманных и съеденных в возрасте примерно пяти месяцев (козлята обычно рождаются в середине июня). Следовательно их употребили в начале зимы. Кости сурков указывают на начало весны. Таким образом, ясно, что пещера Грот дю Лазаре и жилище-шалаш в ней использовались этими первобытными «французами» как «зимняя квартира».

Другим типичным пещерным жилищем является жилище-шалаш в пещере Дьявола (Фурио дю Дьябль, Франция).

Это жилище-шалаш имеет форму неправильного четырехугольника с размерами главных сторон 12 на 7 метров. С северной стороны жилища выложен выступ-ступень высотой в один метр, обложенный сплошным рядом больших валунов. Подобный ряд из камней уложен с восточной стороны, а с юга возведена из камней заградительная стенка-вал. Западную стенку жилища-шалаша образует скальный навес пещеры.

В юго-восточном углу жилища-шалаша в пещере Дьявола находится вход шириной проёма примерно 4,2 метра.

Все жилище помещается под наклонной скальной стеной. При этом нужно было просто упереть стволы деревьев в скалу, закрепить их между собой, обтянуть их шкурами и жилье готово.

Следы пребывания человека в эт ом месте чётко ограничены контурами жилища и низким земляным валом перед входом в него. За пределами этого контура следов практически нет.

На западе территории будущей Германии в Борнеке будет обнаружена стоянка Гамбургской культуры. Здесь останутся следы двойного жилища-шалаша. Камни, прижимающие к земле остов жилища, расположены двумя концентрическими кругами, причем внешний круг имеет подковообразную форму и располагается с наветренной стороны. Видимо, внешний круг-частокол или каркас имел заградительное назначение.

Вокруг внешнего круга разбросаны отдельные валуны, которые, возможно, использовались для укрепления ремней, натягивавших кровлю жилища.

На пространстве перед жилищем в Борнеке будут найдены около 2000 мелких орудий-отщепов. Возможно, данное жилище использовалось в основном как «мастерская» для изготовления каменных орудий.

Внутреннее жилище-шалаш имеет размеры 3,5 х 2,5 метра. Внешнее ограждение имеет в основании около 5 метров. Это жилище-шалаш будет построено примерно 15 000 лет до н.э., но традиция их строительства заложена, вероятно, уже в данное время.

Наиболее значительные традиционные жилища-шалаши раннего Каменного века построенные с использованием костей мамонтов будут обнаружены в Межиричах (Украина). В 1965 году сельский житель, копая яму для погреба, на глубине 1,8 метра под полом своего дома обнаружит целое поселение первобытных людей, живших не менее 15 000 лет до н.э.

В Межиричах будут обнаружены пять хорошо сохранившихся жилищ-шалашей размером 3,9-6,30 метров в поперечнике. Каркас этих жилищ-шалашей будет полностью построен из костей мамонтов.

Самые крупные кости мамонтов использовались для фундамента жилища. Для прочности и к4расоты их укладывали друг на друга в виде «ёлочки». Небольшие и мелкие кости укладывались над крупными и составляли верхнюю часть покатых стен. Крыша жилища сооружалась из бивней мамонтов, на которые, вероятно, натягивали шкуру мамонта.

В середине помещения такого жилища-шалаша из костей, в полу, имеется углубление для костра-очага.

На самое большое жилище-шалаш в Межиричах были использованы кости примерно ста мамонтов.

Весьма вероятно, что такие жилища-шалаши из костей мамонтов использовались многими поколениями первобытных людей, в том числе данного времени. Такие жилища типичны, относительно просты по конструкции и требуют только сплочённости, слаженности и коллективности действий людей.

Вероятнее всего первобытные люди сообща строили эти жилища-шалаши, что требовало больших усилий, организованности и дисциплины. Опыт реконструкции и строительства подобных жилищ показывает, что на строительство одного такого жилища-шалаша требуется не менее 5-6 дней у коллектива из десяти человек. При этом не учитывается время на поиск, собирание, обработку и транспортировку необходимых костей.

Конечно, сделать простой навес или шалаш гораздо проще и быстрее. Поэтому подобные жилища из костей мамонтов, которые будут делать в Межиричах, строились для больших семей и надолго. Вероятно, в таких жилищах-шалашах из костей проживали целые роды из нескольких семей и общим числом до 50 человек.

В поселении Костёнки (Укураина) подобные жилища-шалаши будут больше по размерам, чем в Межиричах. Одно из таких жилищ-шалашей будет иметь в длину 34,5 метра и 15 метров в ширину. Кровлю такого большого жилища-шалаша будут поддерживать связки из бивней мамонта. Вдоль всего такого жилища будут устроены 11 кострищ-очагов.

В поселении Костёнки будут найдены морские раковины, родина которых – Средиземноморье (1000-1500 км), а также янтарь с Балтики (250 км). Судя по масштабам такого жилища-шалаша, оно было построено не за один месяц и использовалось не один год, поэтому наличие южных морских раковин и северного янтаря свидетельствует об обширных контактах общин, родов и племён, проживающих на территории Европы.

Возможно, уже неандертальцы или даже палеоантропы могли строить жилища-шалаши, используя кости мамонтов и других крупных животных Мамонтового комплекса. Так, например, на одной из стоянок европейских неандертальцев на площади 40 кв. метров остались кости мамонтов и других животных, из которых было создано кольцеобразное сооружение-заслон.

На территории Западной Азии тоже будут найдены кольцевые сооружения из костей мамонтов, которые будут строить первобытные охотники в период от 27 500-15 000 до н.э. Подобные сооружения из костей давностью 45 000 лет до н.э. будут обнаружены на территории современной Чехии и Украины.

Исследование и анализ поселений и мест пребывания первобытных людей во всём мире позволяет предположить, что первобытные люди с древнейших времён не очень-то хотели жить в пещерах. Жизнь или постоянное проживание в пещерах мешает первобытному присваивающему хозяйству, когда необходимо постоянно передвигаться по кормовым территориям или местности в поисках пищи, когда необходимо следовать за мигрирующими животными.